実験

BSCCOの磁気浮上実験(マイスナー効果の確認)

そのうち書きます、やります。m(_ _)m

参考: 体験入学時に使用する「超伝導実験」についてのテキスト (酸化物高温超伝導体発見に至るまでの歴史と、磁気浮上実験について、簡単に書いてあります。)

実験

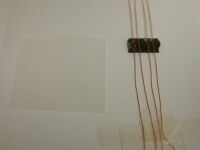

後の銀ペーストを使った実験で、机が汚れないよう、作業部分の机には「台紙」を広くテープ止めしておく。下記の作業は、この上で行う。

- 2-1.端子付け

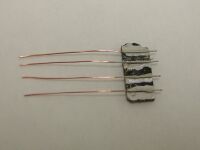

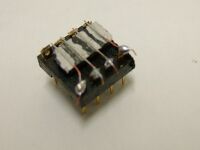

必要な部品群は右図の通り。この他、ドライヤー、半田ごて、などが必要となる。ピンセット、半田ごて、はさみ等は各自で用意しておくこと。

必要な部品群は右図の通り。この他、ドライヤー、半田ごて、などが必要となる。ピンセット、半田ごて、はさみ等は各自で用意しておくこと。

まずBSCCOペレットをカッターで整形・クリーニングを行う。特に試料の表面に銀ペーストが残っている時は、綺麗に全部はがしておくこと。この超伝導試料には若干の有害元素も含まれているため、クリーニングで出た「削りくず」が手に付着した場合は、手を洗っておく事。

使用する試料の形状を記録し、巾、厚さについて、ディジタルノギスで測定しておく。

これに導電性銀ペーストで、銅線を四本つけ、試料台に半田付けをおこなう。以下これらについて詳細な説明を行う。

◎銀ペースト付けのやりかた

(a)試料への端子付け

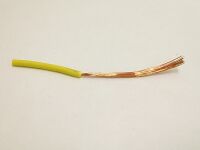

銅線は細い物を利用するため、通常のビニール被服線(複数芯)をばらして細い銅線(5cm程度X4本)を得る。(本格的な研究には、より柔らかい「金線」を使う)

銅線は細い物を利用するため、通常のビニール被服線(複数芯)をばらして細い銅線(5cm程度X4本)を得る。(本格的な研究には、より柔らかい「金線」を使う)

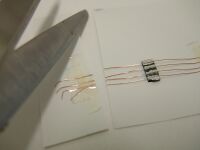

5cmx10cm程度に切断した紙を台紙に張り付ける。これに上記銅線4本を平行にテープでたるみの無いようにピンと張りつける(導線を直接台紙に貼り付けないこと!あとで銅線をカットし難くなる)。 このとき4本全部一気に張るのでなく、1本ずつ張りつけるとやりやすい。

5cmx10cm程度に切断した紙を台紙に張り付ける。これに上記銅線4本を平行にテープでたるみの無いようにピンと張りつける(導線を直接台紙に貼り付けないこと!あとで銅線をカットし難くなる)。 このとき4本全部一気に張るのでなく、1本ずつ張りつけるとやりやすい。

次にこの紙と銅線の間に超伝導試料をはさむ。出来るだけ、緩まないよう、銅線を貼り付けた「紙」を台紙からはがし、少し曲げるとたるみができるので、その隙間に試料を潜り込ませる。この紙を再び台紙に貼り付ける。

次にこの紙と銅線の間に超伝導試料をはさむ。出来るだけ、緩まないよう、銅線を貼り付けた「紙」を台紙からはがし、少し曲げるとたるみができるので、その隙間に試料を潜り込ませる。この紙を再び台紙に貼り付ける。

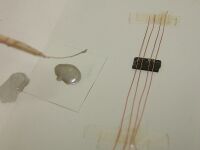

これに銀ペーストを塗って、試料と銅線を接合して行く。

銀ペーストはカバーグラスに乗せて使う。乾燥してきたら酢酸ブチルをピンセットを烏口(からすぐち)がわりに使ってカバーグラス上に滴下する(写真参照)。また、銀ペーストを塗りやすいように、爪楊枝に上記の細い銅線を巻きつけた冶具を作ると便利である(写真参照)。

(b)乾燥

紙のまま数分放置した後、ドライヤーにて高温乾燥する。ティッシュペーパー(通常2枚重ね)をはがした薄い1枚を使って超伝導体と導線全体を覆ってテープ止めをして保護。この上からドライヤーで2〜3分程度加熱する(写真では、ティッシュの下に試料があるため写っていない)。このとき、加熱しすぎない事。また、ドライヤーの空気の出口をティッシュなどで覆ってしまわない事。火災の原因になる。

この後、各端子間の抵抗をテスターなどで測定し、数Ω以上であったならば(a)からその端子をやり直し。この場合には、乾燥時に過熱しすぎると試料台そのものを痛めることになるので、特に注意する。

紙のまま数分放置した後、ドライヤーにて高温乾燥する。ティッシュペーパー(通常2枚重ね)をはがした薄い1枚を使って超伝導体と導線全体を覆ってテープ止めをして保護。この上からドライヤーで2〜3分程度加熱する(写真では、ティッシュの下に試料があるため写っていない)。このとき、加熱しすぎない事。また、ドライヤーの空気の出口をティッシュなどで覆ってしまわない事。火災の原因になる。

この後、各端子間の抵抗をテスターなどで測定し、数Ω以上であったならば(a)からその端子をやり直し。この場合には、乾燥時に過熱しすぎると試料台そのものを痛めることになるので、特に注意する。

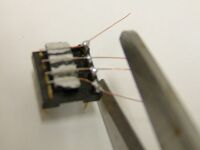

(c)恐怖のカット

試料の片側の余った銅線をカットする。後での作業の都合上、カットする側は出来るだけ短くしておく。この作業後、再びテスターで端子間抵抗をチェックし、銀ペーストが剥がれてないかチェックする。

試料の片側の余った銅線をカットする。後での作業の都合上、カットする側は出来るだけ短くしておく。この作業後、再びテスターで端子間抵抗をチェックし、銀ペーストが剥がれてないかチェックする。

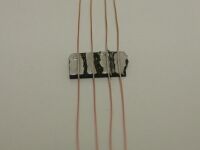

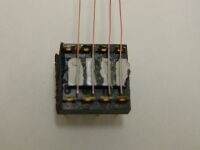

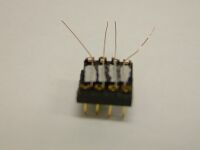

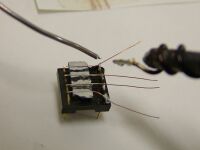

(d)試料台(サンプルホルダー)への半田付け

ペースト付けの終わった試料を、「試料台」の4つの端子に半田で接続する。 これには、先ず試料台に試料を乗せてみて、銅線の開き具合を調節する。このとき、ペースト部分にはストレスを加えないよう、ピンセットと爪楊枝等を駆使すること。 (試料台は前もって端子部分をクリーニングし、半田をなじませておく。)半田ごてのこて先が痛んでいる場合は、太目の銅線(1φ位のもの)を巻きつけ、被覆を剥がしてこて先として使うと、本目的のためには丁度良い。なお、半田付けする反対側の端子部分が試料に触れないよう、注意する事。半田付けした後、余分な銅線は切断しておく。 ここで再びテスターで端子間抵抗をチェックし、この作業で銀ペーストが剥がれてないかチェックする。

このチェックにより幸い無事が確認されれば(端子間抵抗が数Ω以内)、これを1週間放置して固化を促進する。もし無事で無かったならば、、、もう一度やり直し。残念!

無事であれば、V端子間の最短距離を、ディジタルノギスで測定しておく。これは、抵抗を抵抗率に変換する時に必要となる。(試料の厚さ、巾についても測定しておく事)試料に触れないように注意。

- 2-2. 測定

くどいようですが、下の注意を熟読しておくこと。。。。

(a)測定用窒素タンクの冷却

(a)測定用窒素タンクの冷却

測定に使う液体窒素タンクに別の液体窒素タンクから漏斗を使い液体窒素を少量ずつ加え、冷却して行く。この操作は大量の気体窒素が発生するため、廊下で行う事。

説明:液体窒素が室温にあった測定用タンクに触れると突沸状態となり、瞬時に気化する。無理に液体窒素を加えても、気化した窒素の勢いに跳ね飛ばされ、殆ど内部に液体窒素を加える事が出来ない。そこで、少しずつ時間をかけて液体窒素を加えて行き、徐々に冷却する。 タンクの底に5〜10%程度液体窒素が溜まれば、OK。液体が溜まったか否かはタンクを両手に持ち、揺さぶってみれば判断できる。(測定するため、満タンにはしないこと!)

(b)試料の試料ホルダーへのセット

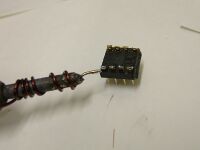

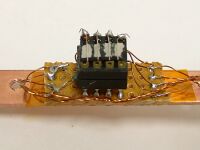

まず、試料棒の構造と、導線の接続をよく確認してみること。試料台をICソケットに乗せれば試料の4端子が結線されることを確認せよ。なお、写真でICソケットの下に見える白く細い筒が白金抵抗測温体である。

次に試料をサンプルホルダー(ICソケット)に刺す。接続されているICソケットの4端子と、試料の端子とを合致させる。このとき手で触って端子をはがし易いので、要注意! 試料をセットした試料台の前後を2本のピンセットで交互にすこしずつ押しながらICソケットに刺して行くとよい。 (なお、この試料台をICソケットから外す時には、決して手で抜かないこと。マイナスドライバー等で両端からこじって外す。手でやると、試料台の足を曲げる事になり修復が難しくなる)

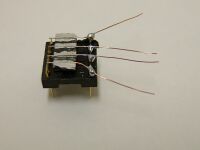

次に試料面を下にして(保護筒を落として端子を剥がさない為)、保護用の外筒を注意してはめ、2箇所をねじ止めする(きつく締め過ぎない事)。

はめる時、導線や銀ペースト接合部を切断し易いので、要注意。

次に試料面を下にして(保護筒を落として端子を剥がさない為)、保護用の外筒を注意してはめ、2箇所をねじ止めする(きつく締め過ぎない事)。

はめる時、導線や銀ペースト接合部を切断し易いので、要注意。

筒をはめ終わったら、筒上部の「蓋」を折り曲げて閉める。簡単な構造なのできっちりは閉まらないが、気にしない (この蓋は、試料部分の周りを銅板で覆い、温度を均一化するためのもの)。 筒の直径からはみ出さないように閉めておかないと、後に試料棒をタンクから出す時に引っかかり、実験が終了できなくなる。

(c)接続

本実験では、温度は白金抵抗温度計(Pt-100)を利用して測定する。この抵抗測温体の抵抗は、0度Cにて100.0Ωとなるように調整してあり、温度とともに線型に増大する。この抵抗も4端子法にて測定する。試料棒からは8本の導線が出ているが、これらはそれぞれ、超伝導試料の4端子(V+−、I+−)、白金抵抗測温体の4端子(V+−,I+−)である。これらの端子名は、導線にテープ止めで記してある。

- 白金抵抗測温体の電気抵抗測定

本測定に使用するディジタルマルチメータ(アジレントテクノロジー社製34401A)は、定電流源(1mAmax)を内蔵しており、1台で4端子法抵抗測定が可能である(読みも電圧でなく、オームで表示される)。マルチメータを4端子法測定モードにするには,[Shift] → Ω4W とボタンを押す。設定が正しければマルチメータの表示部右端に、「OHM 4w」と表示される。試料棒から出ている白金抵抗測温体(Pt-100)の I 端子は、右側の「Input VΩ」と書かれているソケットに、V 端子は「Ω4w Sense」と書かれている左側に、それぞれ接続する。

- 超伝導試料の電気抵抗測定

上記のように、ディジタルマルチメータ内臓の4端子抵抗測定モードは、最大1mAまでしか電流を流せない。そのため、金属や超伝導体のように電気抵抗が小さな物質の場合、この測定モードでは有効桁がとれない。したがって、超伝導試料の抵抗測定にあたっては、直流電流源を別に用意し、ディジタルマルチメータでは、直流電圧を測定する([DC V]を押す)。試料棒からの超伝導試料の I 端子はこの直流電源に、V端子はマルチメータのVソケット「Input VΩ」に接続する。

なお、直流電流源は定電流モードにて50mA程度流し、電流値はアナログ直流電流計にてモニターする事。写真ではMETRONIX model MTR 18-1の定電流モードを利用している(TAKASAGOのMODEL GPT322でも可)。間違っても、通常使用の定電圧モードで使用しない事!超伝導状態のときに電源端子間がショート状態となり、電源が故障・火災を起こす可能性がある。定電流モードになっている事は、この電源の右上の「cc」というランプ(Constant Current)が点灯している事で確認できる。

また有効桁を多く取るため、マルチメータの表示を6桁半とする事。[Shift]→Digit 6 と押す(写真では試料側のマルチメータは6桁半表示、白金温度計側の表示は6桁表示となっている)。

上記写真の上側のマルチメータが試料の電圧、下のものが抵抗測温体の抵抗値を測定するものである。 温度計側の表示を6桁としているが、両方6桁半表示とすべきである。 また測定中は、試料に流す電流値(50mA)が常に一定である事を直流電流計により確認する事。この試料に流す電流を多くしすぎると、試料との接合部分(銀ペースト)で発熱が起こり、正確な温度測定が出来なくなるので注意。このMETRONIXの電源は、比較的大きな電流(1A)を流すのに適した電源であるため、50mA程度に設定することは、少々熟練を要するかもしれない。

(d)測定

サンプルホルダーを徐々に液体窒素タンク中で下げて行く。白金抵抗測温体(Pt100)は、上述のように0度Cで100.0Ω、窒素温度にて、おおよそ20Ωである。そこで、まず概算で温度と抵抗測温体の抵抗値との関係式を求めよ。次に試料とのペースト接合や、抵抗測温体へのヒートショックを防ぐため、徐々に冷やして行く。室温から窒素温度になるまで、10分以上かけること!

サンプルホルダーを徐々に液体窒素タンク中で下げて行く。白金抵抗測温体(Pt100)は、上述のように0度Cで100.0Ω、窒素温度にて、おおよそ20Ωである。そこで、まず概算で温度と抵抗測温体の抵抗値との関係式を求めよ。次に試料とのペースト接合や、抵抗測温体へのヒートショックを防ぐため、徐々に冷やして行く。室温から窒素温度になるまで、10分以上かけること!

最低温度(77.3K)まで温度が下がったら、抵抗温度計の抵抗値は安定する。この時の正確な抵抗の「読み」を記録し、温度と抵抗値の正しい関係式を出し、下記の測定に使用せよ。

試料、および白金抵抗測温体の抵抗は、双方とも四端子法により測定して行く。測定に当たって、1.測定時刻、2.温度計の抵抗値、3.温度計の抵抗から計算した温度、4.電流値(50mA)、5.試料の電圧、6.試料の電圧から求めた抵抗値、を次々に記録して行く。特に転移点付近(110K前後か?)については特に測定を密に行う。150K以上では、測定を密に行う必要は無い。通常の測定は、測定棒を固定したままで、温度の自然上昇を利用するが、特に温度を上昇・或いは下降させる為には、測定棒をタンクの中で上下してコントロールする。この場合でも測定時には試料棒を固定しておかないと、正しい温度は表示されない。(これは何故か?)

また、一般に酸化物高温超伝導体は、水分に対して非常に脆く、分解する事がある。そのため、この測定は−10度C(263K)以上は行わず、次の「終了処理」を行う事。

- 白金抵抗測温体の電気抵抗測定

- 2-3.終了処理

上述のように、この超伝導体は水分に弱い。−10度Cになった時点で、試料棒をタンクから出し、上記と逆の手順に従って保護筒をはずす。試料部をドライヤーで暖め、試料に付着した霜が水分になったらこれをティッシュなどで速やかに拭き取り、更に乾燥させる。試料台をマイナスドライバーを使ってICソケットから外し(絶対指ではずさない事!)、シリカゲル入りの試料ケースに収め、周囲をテープでカバーする。

その他、装置群についても後片付けを行う。もし机が銀ペーストなどで汚れていたら、拭き取る。

- 2-4.課題

- 電気抵抗のグラフを描け。横軸を温度(K)、縦軸を抵抗率(Ω・cm)とすること。抵抗率の求め方については各自調べよ。このグラフにより、測定した超伝導体の転移温度 Tc を求めてみよ。

- 4端子法は「接触抵抗」を除去するのに非常に有効な方法であるが、「接触起電力」が存在する時にはもう一工夫が必要になる。どのようにしたら良いか考えてみよ。

- 実験に使った装置は、より正確なデータが必要となる本格的な研究目的の為には、多くの改善の余地がある。どういう工夫が必要か考えてみよ。

- なぜ完全な電気抵抗ゼロの超伝導状態が出現するのか。旧来の超伝導体に対する理論(BCS理論)について、余力があるならば調べてみよ。(これは大学4年レベルの学力が必要となる。量子力学、量子統計の知識が必要である)

- 電気抵抗のグラフを描け。横軸を温度(K)、縦軸を抵抗率(Ω・cm)とすること。抵抗率の求め方については各自調べよ。このグラフにより、測定した超伝導体の転移温度 Tc を求めてみよ。

- 2-5.付記:今後の予定

第3学年では本実験の通り超伝導体における電気抵抗=0を実際に測定してみた。次の第4学年で、この測定の自動化を行う。これには、実験室のPCと、GPIBカードを用いる予定。更に第5学年の「デザイン実験」において、各種高温超伝導体試料の作成と、それらの評価を行う予定である。

*** 注意 ***

液体窒素の取り扱いについて

液体窒素は大気中の窒素を液化した77K(−196C)の液体で、低温である事から取り扱いに注意を要する。この注意点は主に、 1.低温である事、2.気化した時に膨張率が大きいこと、による。

1.低温に対する注意

液体窒素の容器などが冷たいからといって、軍手等の布手袋を手にはめて取り扱う事は厳禁。大気中の水蒸気が軍手の周りに固化し(−196Cの氷!)、簡単に外れなくなる。下手をすると手全体が凍傷を起す危険性があり、最悪は手首の切断に至る。

2.気化に関する注意

液体窒素は気化する事により数千倍に体積が膨張する。そのため、非常に酸欠に陥り易い。最悪は死に至る。これを防ぐため、必ず換気扇を最強にしておく事。当然、むやみに大気中に放出して、気化(沸騰)を楽しまない事。

また、液体窒素タンクには「しっかりした栓」はしないこと。タンクが爆発を起す。 但し、タンクの開口部をそのままにしておくと、大気中の酸素が液化され、タンクの中は液体酸素に置き換わり、大変危険となる。このことを防ぐため、タンクの開口部には、布、または「ゆるい蓋」をつけておく。開口したままで長時間放置しない事。

以上、液体窒素の取り扱いについては、担当教員の指示に従う事。